Neuer Glogauer Anzeiger, Nummer 5, April 2020

Erinnerungen an das Heimatdorf Lindenbach früher Kreidelwitz

mit den Ortsteilen Friedrichsdorf, Bergvorwerk und Ölschvorwerk

Lindenbach

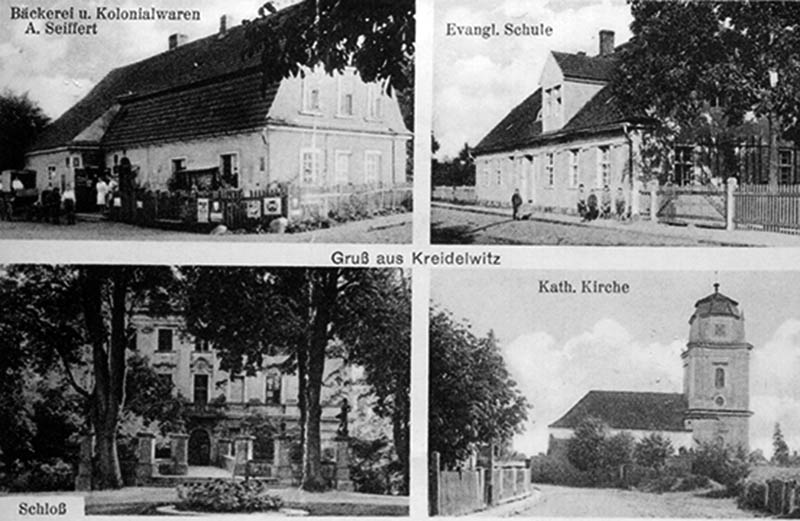

Das Dorf hatte eine Feldmark von 1684 ha. Es liegt an der Chaussee Raudten - Gramschütz - Glogau, 18 km von Glogau entfernt, und hatte Bahnstation. Es besaß ein ansehnliches Schloss, das früher eine Wasserburg war. Der unvollendete Kirchturm hatte eine eigenartige Gestaltung. In der Turmhalle stand ein wertvoller Steinsarkophag, der kunstvollste des Kreises. Lindenbach-Kreidelwitz ist eine slawische Dorfgründung, ein Korbmacherdorf. Der Name war 1245 Cridlowice, 1285 Cridlice, 1319 Creidlewlce, 1366 Cridelwicz und schließlich nach deutscher Besiedlung Kreidelwitz.

Um 1790 wurden im Kreise Glogau 42 960 Maulbeerbäume gezählt. Die Kultur des Maulbeerbaumes und die Seidenraupenzucht wurden besonders um die Mitte des 19. Jahrhunderts sehr eifrig betrieben. Ausgezeichnete Erfolge erzielte dabei Lehrer Rösler aus Kreidelwitz. Von Kreidelwitz aus begann 1813 die Einschließung der Festung Glogau durch das preußische Heer unter dem Grafen Henkel von Donnersmark. Bei Kreidelwitz (Elisabethgrube) wurde auch Braunkohle gefördert.

Die Einwohnerzahlen von Kreidelwitz in der preußischen Zelt: 1756 = 564 Einwohner, 1845 = 935, 1858 = 973, 1890 = 885, 1910 = 750, 1913 = 780, 1930 = 827, 1936 = 736. Zuletzt zählte der Ort 770 Einwohner. Es gab zwei Gasthäuser, sie gehörten Artur Hahn und Josef Kunze (Zum Goldenen Frieden). Es wird ein Bäcker genannt, er hieß Artur Seifert. Zwei Fleischer — Albert Krause und Robert Schröter — sorgten dafür, dass es immer genügend Fleisch und Wurst im Dorfe gab. Müllermeister Gustav Schorsch betrieb die Windmühle im Ort. An weiteren Handwerksberufen waren vertreten: Der Schmied des Dorfes hieß Hermann Gritschke, er hat den Bauern die Pferde beschlagen, die Pflugscharen geschärft und eben alle jene Arbeiten verrichtet, die einem Dorfschmied zukamen. Zwei Schuhmacher, Heinrich Hoffmann und Karl Rzitka warteten darauf, den Kreidelwitzern Stiefel und Schuhwerk anzufertigen oder das schadhafte Stiefelwerk auszubessern. Ein Stellmacher, Ernst Wallstein, zwei Tischler, Ernst und Paul Körber, ein Korbmacher, Wilhelm Klose, zwei Kaufleute, Otto Kosmehl und Alfred Rothe und ein Maurermeister, Robert Rösler.

Lindenbach hatte über 50 Bauernstellen und ein Dominium mit einer Brennerei. Besitzer war Paul Wolff, Inspektor war Fritz Wacker, Rechnungsführerin Dorothea Kaudel, Gärtner Emil Scholz und Brennereiverwalter Kurt Dittmann.

An der Schule am Ort unterrichteten zuletzt die Lehrer Hans Weigelt und Roman Lowinski. Die evangelischen Gemeindemitglieder gehörten zur Kirche in Kl. Gaffron Kreis Lüben, während die Katholiken ihre Kirche am Ort hatten und vom Pfarrer in Hochkirch betreut wurden. Bahnvorsteher waren August Michel und Otto Buckwitz, Postverwalter Willi Pfitzner.

Die Gemeindeverwaltung setzte sich 1943 wie folgt zusammen:

Bürgermeister: Brennereiverwalter Kurt Dittmann

Beigeordnete: Eisenbahner Bernhard Kanofski und Landwirt Paul Krause

Gemeinderäte: Landwirt Paul Wolff und Straßenwärter Otto Pritsch; Kassenwalter: Stellmachermeister Ernst Wallstein.

Das Standesamt war in Hochkirch. Amtsvorsteher des Amtsbezirks Lindenbach war zuletzt Bauer Gotthard Schulz in Gramschütz.

Gendarmeriemeister Ernst Gutsche sorgte für Ordnung im Dorf.

Erinnerungen an Kreidelwitz

Kreidelwitz führte zuletzt die Ortsbezeichnung „Lindenbach". Es zählte 1941 735 Einwohner und war von der Kreisstadt Glogau genau 18 Kilometer entfernt.

Wenn wir ein altes Adressbuch aus dem ersten Jahrzehnt unseres vergangenen Jahrhunderts aufschlagen, so finden wir dort über Kreidelwitz mancherlei verzeichnet. Damals — etwa im Jahre 1907 — zählte es 869 Einwohner. Drei Gasthäuser gab es im Dorfe, sie gehörten Richard Ludwig, Emil Marquardt und August Prasse. Ein Bäcker wird genannt; er hieß Emil Seifert. Und einen Bierbrauer gab es, das war der Gastwirt Emil Marquardt, der also dafür sorgte, dass die durstigen Kreidelwitzer ihren Durst löschen konnten.

Zwei Fleischer — Robert Fechner und Julius Minsberg — sorgten dafür, dass es immer genügend Fleisch und Wurst im Dorfe gab. Sie nahmen wohl auch Hausschlachtungen vor, denn damals haben ja noch alle Bauern, die Gärtner und auch die Häusler selbst geschlachtet. Als Gutsbesitzer nennt unser altes Adressbuch den Rittergutsbesitzer Max Peyer, dem als rechte Hand der Inspektor Karl Pietzonka zur Seite stand, übrigens wurde damals auf dem Rittergut auch Branntwein hergestellt.

Wie überall im Norden Schlesiens, so gab es auch in Kreidelwitz zwei Windmühlen. Sie wurden von den Windmüllern Franz Glund und Ernst Schorsch betrieben. Als Sattler, der den Bauern Sattel und Zaumzeuge anfertigte und ausbesserte, stand den Kreidelwitzern Meister Otto Marquardt zur Verfügung. Und nun zu den Schneidern! Da gab es immerhin drei im Dorfe. Einer von ihnen war Ernst Meisel, der zweite war Carl Pfitzner, und der dritte hieß Richard Sommer. Sie haben den Bewohnern des Dorfes Anzüge und Mäntel, Hosen und Joppen angefertigt und ganz sicher auch — wenn es erforderlich war — ausgebessert, denn damals wurden ja Mäntel, Joppen, Anzüge, Hosen viel länger getragen als heutzutage.

Und nun wollen wir uns der Spezereiwarenhändler erinnern! Es gab deren nicht weniger als sechs in Kreidelwitz. Einer war Karl Freiberger, wir haben ihn bereits als Schuhmacher kennengelernt, und er hat also neben seinem Handwerk noch einen kleinen Laden betrieben, in dem er Salz und Pfeffer, Zucker und Zimt, Petroleum und Stiefelschmiere verkaufte. Auch Hermann Günther betrieb einen solchen Laden, desgleichen Heinrich Hoffmann — auch er wurde bereits unter den Schustern genannt — Dorothea Jeuner, Louise Siegesmund und Louise Tietze.

Der Stellmachermeister Julius Büttner wird in dem Dorfe hinreichend zu tun gehabt haben, wenn es Acker und Erntewagen, vielleicht auch mal eine Kutsche, zu bauen oder zerbrochene Wagenräder auszubessern gab. Und drei Tischlermeister — sie hießen August Ehrenreich, Ernst Kerber und August Ressel — haben den Kreidelwitzern Schränke und Bettstellen, Kommoden, Tische und Stühle angefertigt, sie werden vielleicht auch noch Wiegen für die jüngsten Kreidelwitzer und ganz sicher Särge für die gearbeitet haben, die des Lebens Last hinter sich gelassen hatten und eine Ruhestatt auf dem Friedhofe benötigten.

Auf dem Kreidelwitzer Kirchturm

Und jetzt können wir unseren Lesern eine nette Begebenheit — sie hat sich im Jahre 1919 tatsächlich zugetragen — berichten. Wir verdanken sie unserem Heimatfreund Bruno Kurtzke, der sie uns berichtet hat:

„Als ich sieben Jahre alt war, durfte ich, so hatte es unser Lehrer, Herr Kantor Haupt, angeordnet auf dem Turme die Glocken läuten. Sie wurden zu Mittag und am Abend geläutet, zu Hochzeiten und Beerdigungen und natürlich auch zum Gottesdienst. Ich war sehr stolz, dass man mir dieses Amt übertragen hatte. Alltäglich, immer des Mittags nach dem Läuten — musste ich die Kirchenuhr aufziehen. Dabei stellte ich sehr schnell fest, dass es über der Uhr — im Inneren der Turmspitze — Sperlingsnester gab. Und einmal kletterte ich von der Uhr auf einer Leiter hoch und ganz oben dann von Balken zu Balken weiter, bis ich die Nester erreicht hatte.

Aber eines Tages — ich war wieder auf dem Balken umhergeklettert, um in die Sperlingsnester sehen und ein paar Junge herausnehmen zu können — rutschte ich von dem Balken ab, ich stürzte etwa zwölf bis fünfzehn Meter in die Tiefe, bis ich — dort wo sich die Turmuhr befand — auf eine Stange aufschlug, welche das Uhrwerk mit dem Zifferblatt verband. Mit einer Gehirnerschütterung blieb ich liegen. Mein Vater fand mich eine Stunde später auf dem Turme. Auf seinen Armen trug er mich nach Hause, spannte unser Pferd vor den Wagen, legte mich behutsam darauf und fuhr mich zum nächsten Arzt nach Raudten im Kreise Lüben. Bei Dr. Oltersdorf angekommen, wurde ich wieder wach. Ich kam zu mir und fand mich im Sprechzimmer des Arztes auf einem Ledersofa liegen. Mein Arm war zweimal gebrochen. Er wurde mit einem Gipsverband versehen.

Und als ich noch auf dem Ledersofa lag, flogen plötzlich aus meiner Hosentasche drei junge Sperlinge. Sie entwichen durch das offene Fenster des Sprechzimmers. Fünf kleine Sperlinge hatte ich aus den Nestern genommen, aber zwei waren durch meinen Absturz in meiner Hose zerquetscht worden.

Mit diesem Unfall war ich natürlich mein „Ehrenamt“ als Glöckner los. Mein zweiter Bruder Albert versah diese Glöcknerdienste, bis er aus der Schule entlassen wurde. Später wurden die Glocken von Herrn Gustav Krippaly geläutet, der diesen Dienst bis in das Jahr 1945 versah.

Die Großmuttereiche im Barschauer Wald

Barschau lag von meinem Heimatdorfe Kreidelwitz etwa 4 Kilometer entfernt. Der Weg von einem Dorf ins andere führte durch den Barschauer Wald. Dort stand eine riesige, dicke Eiche mit mächtigem Stammesumfang. Sie wurde von uns Kreidelwitzern nur die „Tausendjährige Eiche" oder die „GroßmutterEiche" genannt. Als Kinder haben wir diese Eiche sehr oft — und auch gerne — aufgesucht, wenn wir vom Religionsunterricht in Hochkirch nach Hause zurückkehrten. Der Pfarrer von Hochkirch pflegte den Religionsunterricht nur in Hochkirch zu erteilen. Auf unserem Heimwege also machten wir oft den Umweg an der „Tausendjährigen Eiche" vorbei, denn die Eiche zog uns Kinder — wir waren meistens zwölf bis vierzehn an der Zahl — mit einer geradezu magischen Kraft an. Dabei kamen wir einmal auf den Gedanken, den Umfang des Stammes messen zu wollen, ohne Metermaß, nur mit unseren ausgestreckten Kinderarmen. Und wir zehn und elfjährigen Kinder mussten uns zu acht um den Eichenstamm stellen, um ihn mit unseren Armen umfassen zu können. Aus dieser Tatsache — für die ich mich verbürge — lässt sich leicht errechnen, welchen Umfang unsere Heimateiche gehabt haben muss. Mir ist keineswegs bekannt, dass es im weiten Schlesierlande eine Eiche gegeben hätte, die die gleiche Größe und den gleichen Umfang wie „unsere" Eiche im Barschauer Walde gehabt hätte. Am Stamm unseres heimatlichen Kleinods, der „GroßmutterEiche", war eine Tafel mit einem Gedicht angebracht. Diese Tafel war damals schon etwas in die Rinde des mächtigen Stammes eingewachsen. Das Gedicht habe ich mir einmal abgeschrieben, als ich mit meinen Eltern und den Brüdern — es war vor 1939 — von Hochkirch durch den Barschauer Wald vorbei an der alten Eiche nach Kreidelwitz gegangen bin. Es hatte folgenden Wortlaut:

sah viele kommen und gehen,

Doch keiner von ihnen weiß,

wie alt und seit wann mein Bestehen.

Ich sah in meiner Lebenszeit

das deutsche Reiche erblühen.

Da kam der Krieg, Franzosenneid

nahm Deutschland Freud' und Blühen.

Als Friedensbaum wurd' angepflanzt

manch' Schwester aller Orten.

Geflochten ward ein Eichenkranz

für gefallene Helden dorten.

Nur kurze Zeit ist noch für mich

von höh'rer Macht beschieden:

Ein Sturm, ein Blitz, so sterb' auch ich,

spend' Schatten nimmer Müden.

O Mensch, nur kurze Zeit hast Du

auf Erden noch zu leben,

dann wirst vor Gottes Richterstuhl

Du bitten zu vergeben.

Siehst Du der Erde Herrlichkeit

auch in dem Abendschimmer, der Morgen — Mensch — gehört Dir nicht;

vielleicht siehst Du ihn nimmer.

Das verfallene Schloss bei Hochkirch (Barschau)

Eine Viertelmeile von Hochkirch entfernt liegt das adlige Damenstift Barschau und in dessen Nähe in freundlicher Waldung ein jetzt ödes Gebäude, welches früher das Schloss der Gutsherrschaften von Barschau war. Gewiss mag die Ursache, dass der Stiftsvorstand von Barschau das Gebäude seit langem unbewohnt und gleichsam dem Verfall überlässt, eine sehr harmlose sein, aber die Volkssage weiß, dass seit langen Zeiten spukhafte Kobolde in diesen Räumen gehaust haben, und die so recht Gespenstergläubigen, und diese wird es immer geben, meinen ganz ernstlich, dass es auch heute in dem Gemäuer nicht geheuer sei und Gespenster darin ihr Wesen treiben.

Vor alten Zeiten soll das Schloss einer sehr bösen und menschenfeindlichen Gräfin gehört haben; sie war sehr reich, aber Stolz, Geiz und Bosheit gegen jedes menschliche Wesen, das sie umgab, brachten sie in so üblen Ruf, dass sie mied, wer es nur vermochte. Ihren Gemahl, der von gutem Gemüt und arm war, hatte das stolze Weib nur wegen seines Titels geheiratet und ihn dann durch endlose Kränkungen frühzeitig in das Grab gebracht, und sie ehrte sein Andenken so wenig, dass sie nach Verlauf von einigen Jahren sein Grab wohl kaum noch gefunden hätte, wenn überhaupt der Wunsch in ihr aufgestiegen wäre, es zu besuchen. Den Arbeiter betrog sie um den Lohn, keine Dienerin hielt es bei ihr aus, auch diese wurde betrogen, bestohlen, misshandelt und musste Not erleiden; um eine Forderung abzustreiten oder zu schmälern, scheute sie sich nicht, einen Meineid zu begehen, eine gleiche Sünde beging sie, um jemanden rachsüchtig zu verfolgen; dass der Almosensuchende nur harte Worte zu erwarten hatte, war bekannt, und nur ein Fremdling konnte sich noch hierher verirren, um Gastfreundschaft und Almosen zu erlangen. Dennoch besaß auch diese Frau e i n e Empfänglichkeit für Liebe und war in deren Befriedigung auch verschwenderisch.

Ihre Liebe galt den Hunden, und diesen suchte sie jede Annehmlichkeit zu bereiten; sie hatte deren beständig mehrere um sich, und niemand anderem überließ sie die Pflege derselben; und hier nicht allein aus Geiz, sondern auch aus Misstrauen, dass ihren Pfleglingen ein Leid geschehen könnte. Sie selbst konnte sich das Beste entziehen, um es ihren Hunden zu geben. Wenn einer derselben starb, dann legte sie ihn feierlich in ein Grab und ließ ihm ein kostbares Denkmal setzen, und es standen nach ihrem Tode zwölf solcher prächtigen Hundedenkmäler in ihrem Schlossgarten.

Für all‘ diesen Unfug in der Anwendung ihres Lebens und Reichtums hatte die Dahingeschiedene schwer zu büßen, und wie sie den Menschen im Leben keine Freude und Ruhe gegönnt hat, so fand sie nun im Grabe keine Ruhe und plagte die Menschen, wie bei ihren Lebzeiten; denn als böser Kobold wandelte sie um Mitternacht im Schlosse umher, in allen Räumen des Hauses polternd, Türen und Geschirr werfend, kurz, alle Dinge eines bösen weiblichen Poltergeistes treibend; nur im Schlossgarten zwischen den Denkmälern ihrer Hunde wurde sie ruhiger, ganz so, wie sie es im Leben getrieben.

So musste man denn das Schloss diesem bösen Weibe auch nach seinem Tode überlassen, nie hat es wieder ein Besitzer bewohnt. Es verödete und steht noch heute verödet, wenn auch die Ursache eine andere gewesen sein mag. Der Volksglaube oder auch der Aberglaube bleibt dabei, dass die böse Gräfin noch heute in dem verfallenen Hause herumwirtschafte und die Bewohnung desselben verhindere.